EXHIBITIONS

기술과 예술이 결합된 융복합 아트를 포함한 설치, 디지털·미디어 아트, 회화, 드로잉, 조각 등 장르의 구분을 넘나드는 21세기 동시대 예술과 역사에 대한 폭넓은 뷰를 제공합니다.

전시

남풍이 불어 산을 잠기게 하고, 물은 전쟁처럼 사람을 덮쳤다.

신들마저 두려워 울부짖으며 피했고, 여섯 낮과 일곱 밤을 휩쓴 태풍은 마침내 그치자,

모든 인간은 흙으로 돌아갔다. — 길가메시 서사시, 우트나피쉬팀 이야기 중

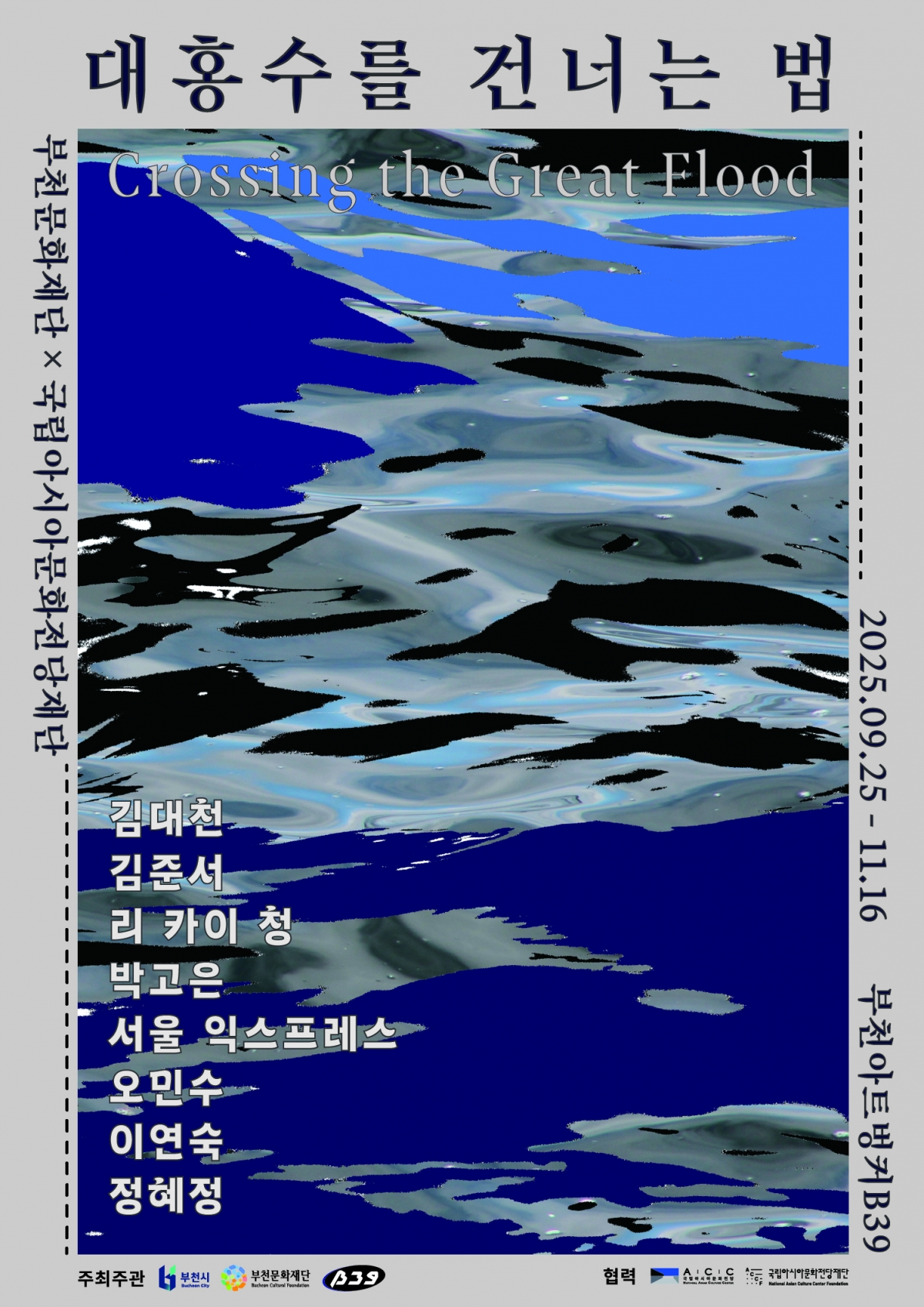

《대홍수를 건너는 법Crossing the Great flood》은 노아의 방주, 길가메시 서사시 우트나피쉬팀 이야기로 익숙한 신화의‘대홍수 서사(Flood Myth)’에서 영감을 받아 출발한다.

전시는 여덟 명의 예술가들을 통해 오늘날 우리가 직면한 재난적 상황을 새롭게 바라보고, 이를 건너는 다양한 방법을 소개한다.

신화 속 대홍수는 오늘날에도 각기 얼굴을 한 채 우리 앞에 밀려온다. 기후위기, 질병, 전쟁이라는 매번 새로운 이름의 홍수가 세상을 뒤집으면,

저 아래에 고개를 숨기고 있던 것들이 솟구쳐 오르기 시작한다. 권력과 기술의 격랑, 또 다른 폭력의 범람…. 우리는 이 홍수를 잘 견뎌낼 수 있을까?

8명의 작가, 10개의 작품을 통해 우리는 대홍수를 마주하고, 건너지 못한 이들을 기리며, 홍수를 건너는 여러 횡단 경로를 살펴본다.

김준서는 대형 오션드럼이 내는 불규칙한 파도소리를 시각 기호인 디지털 입자로 변환한다.

청각 기호는 시각 기호로 잠시 구조화되지만, 파도가 부서져 없어지듯 디지털 기호 역시 매 순간 다른 형태로 흩어진다.

오민수는 배달 노동자들의 발이었던 오토바이 치마커버로 거대한 천사의 날개를 형상화한다. 시대의 변화를 건너 유토피아를 소망했으나 미처 입성하지 못한 이들을 기린다.

리 카이 청은 이데올로기와 전쟁이라는 거대한 재난 앞에 선 개인과 집단의 불안을 파헤친다.

김대천은 강의 범람에 따른 주변 도시들의 변화를 통해 자연에 대응하는 기술의 범람이 어디까지 우리를 지켜줄지 반문한다.

이연숙, 박고은의 작업은 문명과 역사가 홍수에 휩쓸릴 때에도 기억해야할 것을 지켜내는 행위 그 자체의 의미를 논하고, 이것이 곧 대홍수를 건너는 키가 될 수 있음을 제안한다.

정혜정과 서울익스프레스는 거대한 홍수 앞에서 이를 마주하는 나와 타자의 공생, 상호간 존재성의 연결이 가지는 힘의 의미를 건넨다.

전시는 도시개발의 파도가 지나고 폐허로 방치되던 옛 소각장 부천아트벙커B39의 독특한 공간성과 어우러져, 홍수의 잔해들이 남긴 의미를 증폭시킨다.

특히 미디어 작품 5점은 국립아시아문화전당의 제작 지원을 통해 창·제작한 작품으로, 국립아시아문화전당재단 협력 전시 공모 사업을 통해 부천아트벙커B39에서 소개된다.

재난과 붕괴, 그리고 재창조의 반복 속에서도 꿋꿋이 세계를 다시 쓰려는 이들이 있다.

이 전시를 통해 앞으로 밀어닥칠 흐름 속에서 우리는 어떤 항로를 선택하고, 내 방주에 누구를 태울지, 어떤 노를 쥐고 건널지 스스로 묻게 되길 바란다.

- 전시기간 : 2025. 9. 25.(목) ~ 11. 16.(일)

- 관람시간 : 화~일요일(월·공휴일 휴관) 10:00 ~ 17:00

- 관람방법 : 무료 / 별도의 예약 없이 자유 관람 가능

- 장 소 : 부천아트벙커B39

- 전시부문 : 미디어, 설치 10점

- 참여작가 : 김대천, 김준서, 리 카이 청, 박고은, 서울익스프레스, 오민수, 이연숙, 정혜정

- 협 력 : 국립아시아문화전당, 국립아시아문화전당재단

- 주최·주관 : (재)부천문화재단-부천아트벙커B39

김준서 작가 아티스트 토크 참여 신청 바로가기(클릭)

신청기간 : ~ 9. 24.(수) 까지 / 좌석 현황에 따라 현장접수 일부 가능

_김대천.jpg)

김대천_공생도시, 2021, 단채널 영상, 사운드, 9분49초

작품 제작 지원 : 국립아시아문화전당, 작품 제공 : 국립아시아문화전당재단

김대천(Dachun Kim)

김대천은 컴퓨터를 활용하여 몸-기억-공간을 매체로 구현하는 시적 이미지를 탐구한다. 절차생성적 3D 모델링 알고리즘 작업으로 영상을 제작하여 미디어파사드, 프로젝션맵핑 전시를 수행해오며, 디지털 공간 속 건축적 상상력을 실험해왔다. 건축학을 전공한 그는 인류세의 흔적, 인간의 골격구조나 자연의 불규칙한 변화에 이르기까지 광범위한 영역에 관심을 둔다. 발견된 대상과 건축 메커니즘과의 연결점을 찾아내고, 이를 3D 모델링 기법과 접목하여 자연과 건축을 잇는 새로운 시각 언어를 시도한다. 이렇게 김대천의 가상세계에서는 문명과 야생의 경계 지점이 포착된다. 작업은 구조와 움직임, 기술과 시적 상상력이 교차하는 지점에서 현대적 공간 경험을 확장한다.

김준서_Void Loop, 2025, 프로젝터, 나무, bldc 모터, 쇠구슬, 마이크, PC, 제너러티브 파티클

김준서(Junseo Kim)

김준서는 스스로를 재료분리대라고 생각한다. 재료분리대는 건축자재의 일부로, 화단과 보도처럼 서로 다른 재료가 만났을 때 그 경계를 나누면서 동시에 마감하기 위한 장치이다. 작가는 재료분리대처럼 어디에도 속하지 못하는 정체성을 가지고 둘 사이의 빈 공간을 헤집고 들어가 개인과 집단, 세대, 아날로그와 디지털, 가상과 현실에 대한 탐구해왔다. 주로 미디어, 키네틱, 공공미술 같은 유·무형적 소재를 이용하여, 그 접점에서 명확해 보이는 경계들을 의도적으로 흐리고 뒤섞어 새로운 가능성을 만들어 낸다. 그 속에서 인간의 감각을 새롭게 환기시키고, 우리가 당연하게 받아들이던 구분들에 의문을 제기하며, 때로는 사회 시스템에 대한 저항으로 이어지기도 한다.

_리 카이 청.jpg)

리 카이 청_지상지하, 2023, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 28분54초

작품 제작 지원 : 국립아시아문화전당, 작품 제공 : 국립아시아문화전당재단

리 카이 청(Lee Kai Chung)

리 카이 청은 아카이브의 방법론을 바탕으로 역사, 이데올로기, 그리고 시간을 초월한 감정에 대한 예술적 연구를 수행해왔다. 2017년부터 범아시아적 맥락에서 ‘이동(displacement)’의 사회적·역사적 함의를 주제로 탐구한 것을 시작으로, 사람과 자원의 이동을 야기하는 인간 조건과 지정학적 관계를 살펴보는 연속 프로젝트를 진행했다.

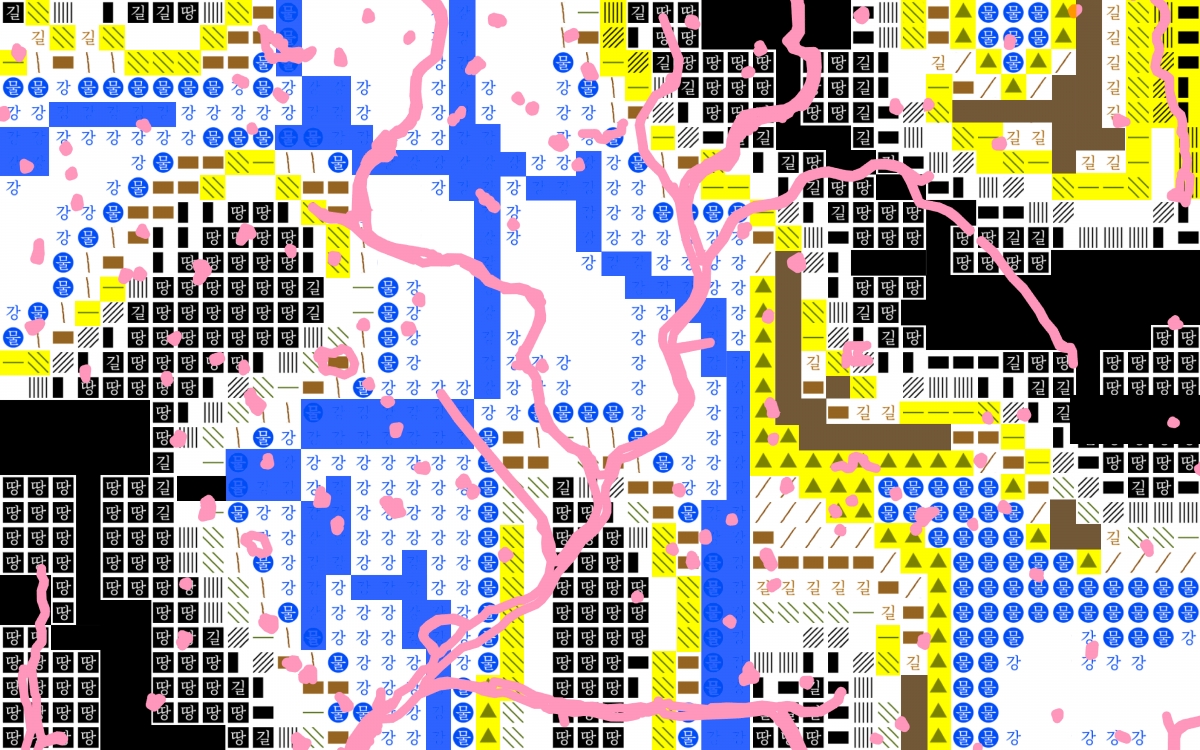

박고은_글자를 입은 소리들이 모인 지도, 2023, 4채널 영상, 사운드, 4분 6초

작품 제작 지원 : 국립아시아문화전당, 작품 제공 : 국립아시아문화전당재단

박고은(Goeun Park)

작가는 현재와 과거 사이에서 “사라진” 것들에 관심이 많다. <글자를 입은 소리들이 모인 지도>는 지금은 사라지거나 잊힌 땅의 이름들에서 땅이 품고있는 기억들을 되살려낸 작품이다. 낯선 이름을 작품 위에 올리는 행위는 잃어버린 언어와 장소를 복원하는 감각적 의례이자, 하나의 기억 장치가 된다. 전시가 말하는 ‘대홍수’는 단지 물리적 재해가 아니라, 문명의 단절과 기억의 소멸을 동반하는 재난적 사건이다. 박고은은 우리가 어떻게 기억을 되살리고, 사라진 것들을 다시 말할 수 있는가를 묻는다. 작가는 말없이 사라진 이름들을 수면 위로 다시 올려놓음으로써, 홍수에 휩쓸려 간 것들—땅의 언어, 지역의 정체성, 삶의 이야기—을 기록하고 기억하는 태도를 제시한다. 사라진 것들에 대한 진솔하고 집요한 탐구를 바탕으로, 우리가 살아가는 이 시대는 앞으로 어떻게 기억될 것인가에 대해 생각해보게 한다.

서울익스프레스_아주 짧은 시간동안 지속하는 색들, 2023, 다채널 영상, 컬러, 스테레오, 4분 19초

작품 제작 지원 : 국립아시아문화전당, 작품 제공 : 국립아시아문화전당재단

서울 익스프레스(Seoul Express)

서울익스프레스(전유진, 홍민기)는 미디어를 기반으로 한 설치와 퍼포먼스를 통해 서사의 새로운 형태를 탐구한다. 조형, 사운드, 움직임을 유기적으로 엮어 총체적인 이미지를 만들고, 기술은 도구를 넘어 동시대적 맥락을 담는 언어로 활용한다. 서울익스프레스 작업의 비서사적인 텍스트, 추상적 움직임, 분절된 장면, 그리고 완전히 통제되지 않는 연출 방식은 관객 및 감상자가 직접 이야기를 구성해 나가도록 유도한다. 감상자의 사유화된 역사적 경험이 창작의 의도와 수평적 관계로 존재하도록 안내하며, 이를 통해 새로운 서사 실험의 가능성을 제시한다. 서울익스프레스는 기술에 대한 맹목적 환상, 현실의 경험을 가상으로 온전히 대리할 수 있다는 믿음과 같은 기술지상주의를 ‘강제된 환상’이라 지칭하며 경계한다. 기술을 작품의 본질과 의도, 서사와 사유를 잘 드러낼 수 있는 새로운 매체이자, 조력자로 위치시키고 있다.

오민수_킥스타트 series 5, 2025, 오토바이 커버, 오토바이 부품, 와이어, 10m 길이의 설치

오민수(Minsu Oh)

오민수는 첨단사회의 눈부심 속에 은폐된 노동의 문제에 천착한다. 작가의 인식은 사람들 곁에 기계가 실존하고 있으며, 어려움에 처한 사람들이 기계와 공존하지 않고는 생존하기 어려운 일종의 아이러니로부터 출발한다. 노동자와 기계와의 기이한 공생관계를 조명해 온 일련의 작업을 통해 오민수는 기계의 동물적 위협과 노동의 실존적 소실을 거울구조로 다루어왔다. 주체로 떠오른 기계의 ‘영혼’에 대한 관심은 사회의 어둡고 낮은 곳을 응시하는 작가의 시선 안에서 생경한 감각으로 전이되어 나타난다. 매일 새로운 기술이 홍수처럼 밀려드는 시대, 문명의 수면 위로 올라타야만 우리는 살아남을 수 있다. 그러나 오민수는 수면 위가 아닌 아래를 바라본다. 홍수에 잠식해가는 이들에 대한 작가의 통찰을 느껴보기 바란다.

이연숙_Transplants, 2023, 혼합재료, 180x180x70cm

이연숙(Yeonsook Lee)

이연숙은 다양한 매체를 활용한 설치 및 융합 예술 작업을 하고 있다. 작가는 일상적 경험, 장소의 기억, 인식의 전환이라는 주제에 관심을 두고, 버려진 사물을 개인의 기억과 특정 사건을 결합하여 사회 문제에 대한 인식을 상징적으로 드러낸다. 공동의 기억과 시간의 흐름, 현재와 미래의 서사를 바탕으로, 작가는 역사적이면서도 사적이고 공적인 성격을 동시에 지닌 장소 특정적 설치 작업을 선보인다. 또한 공동의 기억이 개인적 경험과 어떻게 교차하며 특정 장소에 대한 기억이 시간을 초월해 대안적 서사를 형성할 수 있는지를 탐구한다. 이연숙은 “공간은 기억을 통해 장소가 된다”고 말한다. 작가는 개인적인 경험과 장소에 대한 기억을 바탕으로 특정 공간을 재현한 설치 작업을 창작하며, 빛, 소리, 냄새와 같은 공감각적 요소와 퍼포먼스 영상 등을 활용해 기억을 환기시키는 작업도 함께 진행한다.

_정혜정.png)

정혜정_끝섬_Ver 2, 2022, 단채널 영상, 1920x1080px, color, sound, 15분 50초

작품 제작 지원 : 국립아시아문화전당, 작품 제공 : 국립아시아문화전당재단

_정혜정.png)

정혜정_앞을 향해 노를 저어라, 2024, 단채널 영상, 1920x1080px, color, sound, 1분 26초, 반복재생

_정혜정.png)

정혜정_체인간, 2021, 단채널 영상, 1080x1920px, color, sound, 5분 22초

정혜정은 지구의 다른 유기체들과의 공생, 비거니즘, 에코페미니즘 등의 키워드를 중심으로 자연과 미디어, 인간과 비인간, 유기물과 무기물로 분리되던 개념들을 횡단한다. 다종다양한 세계가 얽히고 변화하는 상호작용을 탐색하는 과정에서 경계를 넘나드는 주체들을 사변적 우화의 방법으로 작품에 끌어들인다. 드로잉, 영상, 설치, 글, 상황 개입 등을 통해 기존 세계의 법칙을 뒤흔드는 작업을 이어가며 최근에는 3D 컴퓨터 그래픽 기술을 토대로 가상현실 환경 내 작품 제작에 집중하고 있다. 유연하고 포용적이며 정해진 형태가 없는 ‘액체’를 언어로 사용해 작가의 세계 안으로 우리를 초대하고, 그 안에서 다양한 이들과의 공생의 여정을 소개한다.